Il luogo comune dell’intrinseca tristezza di certi Paesi dell’Est Europa qui tocca il suo apice. Sofia è tremendamente, perfettamente triste, in una maniera talmente sfacciata da essere iconica. Sofia è triste ancor prima di poter spiegarne il motivo, di aprire bocca.

Sofia è fatiscente, sgretolata e malinconica in ogni suo angolo, in qualunque piccolo scorcio: come un frattale di Mandelbrot, si ripete eternamente uguale nelle sue più piccole parti. Quel che è più sorprendente è che quella di Sofia è una tristezza senza concetto, come il bello kantiano al rovescio. E’un “brutto” vuoto, che solletica i sensi in superficie, senza lasciare intravvedere la sua profondità. Ogni cosa è abbandonata al suo naturale processo di decadimento. Tutto è solitario, incurante, distratto. C’è ben poco di ristrutturato, di nuovo, e anche quei pochi palazzi moderni vengono inghiottiti nel grigiore delle strade spoglie. Il problema è che, mi spiega un passante, quasi scusandosi, l’ho sorpresa nel suo periodo peggiore, d’inverno ma senza neve: come una donna senza trucco, Sofia non ha quella patina lucente a coprire e abbellire le sue sagome, e così, nuda, “fa schifo”. E allora voglio vagare per Sofia per cercare ostinatamente di trovarvi bellezza e allegria, come una chimera. Imploro di imbattermi in qualcosa di lieto, perché è ciò che più fatico a scorgere. La bellezza a Sofia richiede una grande dose di immaginazione. Forse un qualche tipo di bellezza si può trovare, se non particolarmente nei luoghi, piuttosto nelle persone; nei gruppi di famiglie o coppie che festeggiano il capodanno abbandonandosi a danze popolari; nelle donne, nelle sottili ragazze dai volti ibridi, di matrice un po’slava, un po’saracena, inerpicate su tacchi a spillo o in jeans; nei locali e ristoranti alla moda, che cercano di adeguarsi agli standard europei.

Laddove la disperazione è più evidente, lo è anche la spiritualità. Nelle chiese brillano candele, si sente il silenzio delle preghiere. Un uomo, i capelli schiacciati sul volto, striati sulla fronte perlata, smunto, il volto supplice, pare un dipinto. Una vecchia signora seduta, il cappellino di lana, il viso talmente bianco da sembrare intonaco, è raccolta in preghiera ma nota gli sguardi distaccati dei turisti, cui risponde con la fermezza della sua espressione fiera. Ci si genuflette di fronte alle reliquie di Santo Stefano, ché quando l’al di qua non è particolarmente soddisfacente, si ripone ogni speranza nell’aldilà.

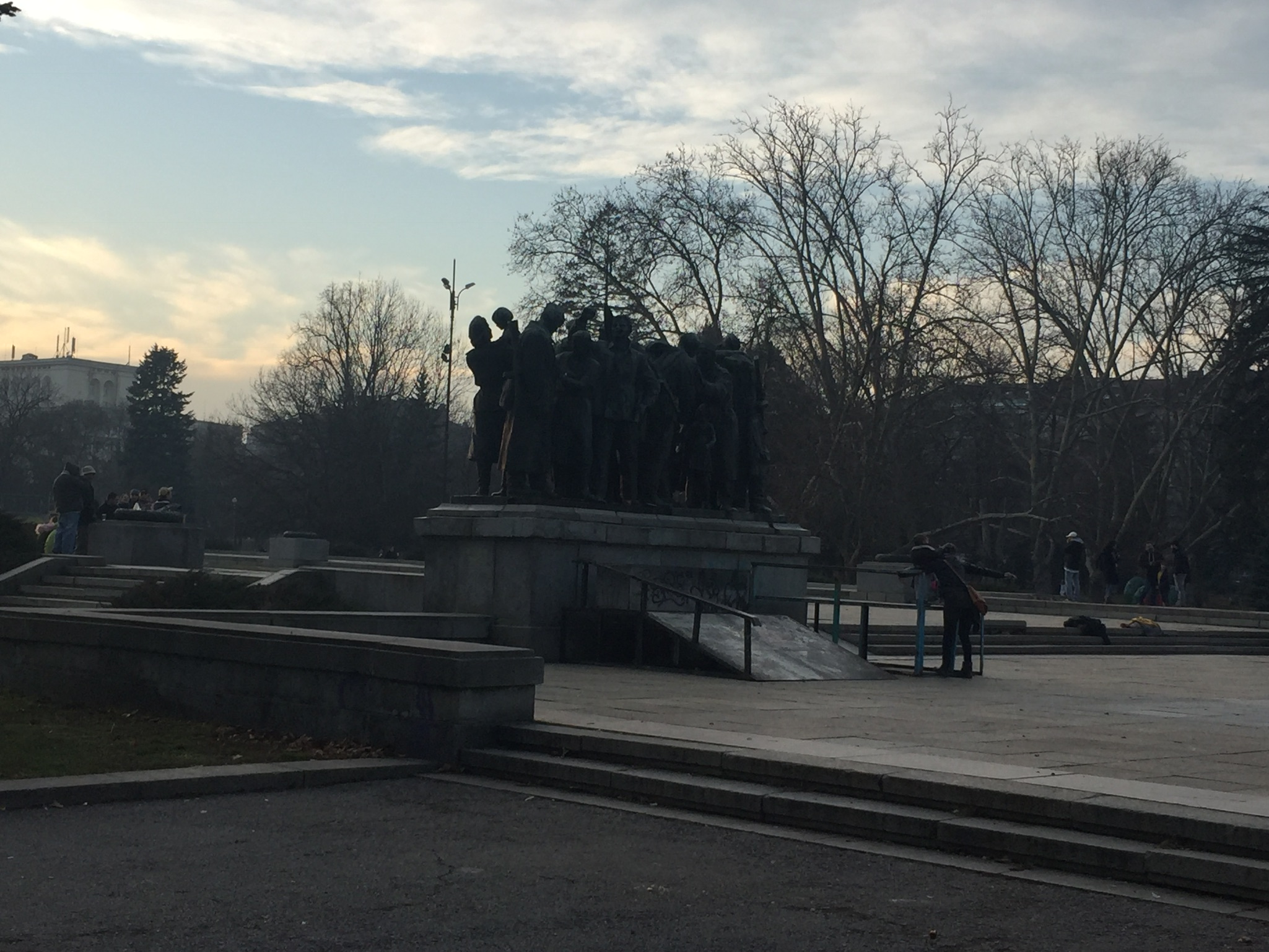

A Sofia non si fanno sconti con la verità, a Sofia niente è coperto, celato. Le maschere cadono. La realtà priva di abbellimenti è amplificata in maniera talmente pura che al confronto di quel grigiore, di quegli alberi spogli, quegli addobbi di natale fatiscenti, ogni cosa, ricordata e odiata, presente e passata, appare migliore. Una mamma agita svogliatamente al suo bambino la corda per saltare, fumando una sigaretta e bevendo una lattina, lo sguardo perso nel vuoto; nel parco giochi, un elefantino di ferro battuto, le braccia aperte, implora un abbraccio mai arrivato; al suo compagno scoiattolo manca un orecchio. L’agognato ponte delle aquile altro non è che un passaggio, neppure rialzato, ai bordi della strada, con quattro aquile di ferro in cima.

L’uomo è per lo più cieco nella sua dittatura dell’abitudine. Si colgono le verità più profonde solo per contrasto, si comprende la propria situazione unicamente ponendosi all’esterno, uscendo da se stessi. Dovetti strisciare nel fango per apprezzare la vita. Dovetti immergermi nelle viscere infernali della terra per sentirmi più forte. E tornare ad un diverso grigiore invernale, più neutro, di Milano, mi concilia con me stessa, mi persuade che quello di Sofia sia stato un varco, uno squarcio; un lasciarsi cullare da una tristezza intravista e forse non capita, già svanita, come la neve mai posata. E allora forse è questo il paradosso di Sofia: che, a ripensarci bene, quel degrado si è rivelato anche, senza volerlo, insolitamente, struggentemente bello.